إحياء الاجتهاد باعتباره قاعدة من قواعد التفكير في الإسلام

محاضرة ألقاها

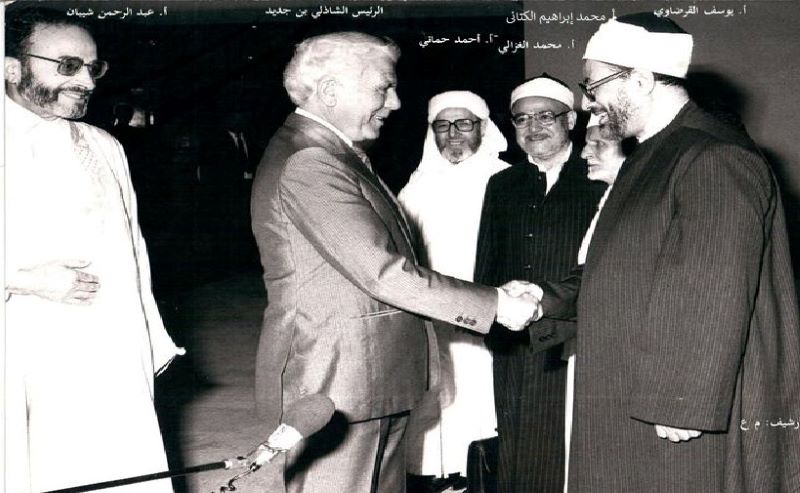

حول إحياءالاجتهاد في ندوة أكاديمية المملكة المغربية

المجتمع الإسلامي

المعجزة

حق التشريع

استقلال الفكر

فقه القرآن والسنة

ما يصدر عن المكلف

الإجتهاد البياني

الاجتهاد الفردي في عهد الرسول (ص)

وعن اجتهاد القاضي

الاجتهاد الجماعي فيما لا نص فيه على عهد رسول الله (ص)

اهتمام الإسلام بضمان آفاق المستقبل

عهد الخلافة الراشدة

فقهاء التابعين وتابعيهم

اختفاء الاجتهاد الجماعي

نشأة الثقافة العربية لخدمة القرآن وتمكين دارسيه من فهمه واستنباط الأحكام منه.

أصول الفقه

شروط الاجتهاد

مقاصد الشريعة

وانقطع الاجتهاد

الدعوة إلى الاجتهاد ومحاربة التقليد

وجاء الاستعمار

كيف نحيي الاجتهاد؟

مشاكل تنتظر الاجتهاد

الاقتصادالإسلامي

من لهم الاجتهاد بالرأي، لعبد الوهاب خلاف.

حول وجوب الزكاة في رواتب الموظفين وأُجور العمال وصافي إيرادات المباني وصافي إيرادات المِلْكِية الزراعية

النتائج التي ختمت بها دراسة (حكم شريعة الإسلام في عقود التأمين)

الطابع الجماعي في الفقه الإسلامي

المجتمع الإسلامي

جاء الإسلام لكي يقيم مجتمعاً إسلامياً متكاملاً له نظمه الاقتصادية والسياسية والقانونية والاجتماعية. ولكي ينشىء حضارة متكاملة لها كما هو الحال في كل الحضارات، جانبها المادي بالإضافة إلى الجانب الروحي، الذي يتمثل في نسق المعتقدات والقيم والأخلاق كما يقول كاتب معاصر

وفي الوقت الذي كان القرآن يضع فيه الأسس الثابتة لقيام هذا المجتمع الإسلامي وضمان استمراره، والتي تتسم بالاتجاه الجماعي، كان الرسول (ص) يبذل جهوداً خارقة لإقامة هذا المجتمع وتطبيق تعاليم القرآن وتوجيهاته في ميدان الواقع عن طريق الممارسة، ويكون الأطر اللازمة لاستمرارية مسيرة المجتمع، بعد انتقال الرسول (ص) إلى الرفيق الأعلى

المعجزة

وكان النجاح الذي حققه الله لرسوله - ولا أقول حققه الرسول - أمراً لا يمكن التعبير عنه إلا بكلمة واحدة لا ثاني لها هي المعجزة. فأساس هذا المجتمع هو القرآن، وها هو القرآن - على نطاق المجتمع الإسلامي - محفوظ في الصدور مكتوب في الصحف، لا يختلف اثنان ولو في آية واحدة منه، تحقيقاً لوعد الله الصادق:الحجر: 9.

حق التشريع

من يقينيات الإسلام المعلومة من الدين بالضرورة، أن حق التشريع إنما هو لله وحده، وذلك ما كرر القرآن القول فيه، وأعاده بمختلف الأساليب في كثير من الآيات مكية ومدنية ومن ذلك - مثلاً - ما جاء في سورة النحل وفي سورة يونس.

وصف في سورة التوبة اليهود والنصارى بالكفر بالله، إذ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله،

وأخرج أحمد والترمذي وابن جرير الطبري وابن المنذر، وابن أبي حاتم وأبو الشيخ، وابن مردوية، والبيهقي في سننه وغيرهم من عدة طرق أن عدي بن حاتم دخل على رسول الله (ص) وهو يقرأ هذه الآية، قال: فقلت إنهم لم يعبدوهم فقال بلى إنهم حرموا عليهم الحلال، وأحلوا لهم الحرام، فاتبعوهم، فذلك عبادتهم إياهم.

20 - راجع الآيات التالية: الشورى 10، 15. الأنعام: 57، 87، 88، 118، 119، 138، 150. يوسف: 40. المائدة: 1. البقرة: 216. التحريم: 1. النحل: 56. التوبة: 29، 37، 115، الشورى: 215.

ارجع إلى القائمة...

استقلال الفكر

والقرآن إذ ينكر تقليد الأباء، واتباع الرؤساء، والقول بغير علم، واتباع الظن والهوى ويطالب باستعمال الحجة والاعتماد على البرهان، يلزم الناس باتباع ما أنزل إليهم من ربهم والوقوف عند حدوده وعدم تعديها، والتحاكم إليه عند التنازع والاختلاف، مع الرضى بما به قضى، والتسليم لما به حكم. وآيات القرآن في هذه الموضوعات لا تكد تعد

فقه القرآن والسنة

لقد تضمن الوحي الخاتم للرسالات الإلهية الدليل على أحكام كل ما يحتاجه الناس في دينهم ودنياهم. قال الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله في كتابه «الرسالة»:

«فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها» (ص20). ط/الحلبي 1358هـ، مصر.

ما يصدر عن المكلف

وتتناول آيات القرآن التي تتعلق بما يصدر عن المكلف:

1 - العبادات، وما ألحق بها من الأيمان والزكاة.

2 - والمعاملات وهي:

أحكام الأحوال الشخصية.

والأحكام المدنية.

والأحكام الجنائية.

وأحكام المرافعات.

والأحكام الدستورية.

والأحكام الدولية.

والأحكام الاقتصادية والمالية.

وذكر حجة الإسلام الغزالي في المستصفى أن عدد آيات الأحكام نحو خمسمائة آية (ص101) ط. المكتبة التجارية 1356، مصر.

وينقسم التشريع القرآني من حيث الإجمال والتفصيل إلى أربعة أقسام

أ) تشريع مجمل، لم يبين من أحواله وصفاته إلا القليل.

ب) تشريع مبين بعض البيان، فصلت بعض أحواله، وترك الباقي للسنة واجتهاد علماء الأمة.

ج) تشريع تفصيلي، فصلا تفصيلاً ولم يترك منه إلا القليل. لبيان السنة واجتهاد المجتهدين، وذلك في موضوعات ليس من شأنها التطور ولا الاختلاف باختلاف الأزمان والأُمم.

د) تشريع القواعد والأصول العامة.

وراجع أمثلة هذه الأقسام في كتاب «فقه الإسلام» ص 15 - 66 تأليف حسن أحمد الخطيب 1371 هـ = 1952م، مطبعة سيدي

علي حافظ، القاهرة.

وأسند الله إلى رسوله - إلى جانب تبليغ ما أوحاه الله إليه - تبيينه للناس: بأقواله وأفعاله، وعدم إنكاره، وتلك هي السنة. وهي تنقسم أقساماً كثيرة، خصوصاً من جهة ثبوت نقلها عن الرسول.

أ) بيان الرسول العملي والمستمر المنقول نقلاً متواتراً، مثل هيئة الصلاة والحج فهذا بمنزلة نقل القرآن سواء بسواء.

ب) وما نقل نقلاً صحيحاً عن طريق الآحاد، فهذا على العموم حجة مقبولة. وفيه أحياناً مجال للاجتهاد واختلاف الرأي حسب تفاصيل عند علماء الحديث والأصول.

ولا تكون السنة حجة تشريعية إلا إذا صدرت عن رسول الله (ص) بوصف أنه رسول الله وكان مقصوداً بها التشريع العام والاقتداء.

أما ما صدر عنه بمقتضى طبيعته الإنسانية، ولم يدل دليل على أن المقصود به الاقتداء فليس تشريعاً، وكذلك ما صدر عنه بمقتضى الخبرة الإنسانية والحذق والتجارب في الشؤون الدنيوية، فليس تشريعاً.

وكذلك ما دل الدليل الشرعي على أنه خاص به (ص) أو من خصه (ص) به. فلا يكون تشريعاً لغيره.

ارجع إلى القائمة...

الاجتهاد البياني

ألفاظ اللغة العربية تنقسم إلى

أ) ألفاظ قطعية الدلالة على معناها بحيث لا مجال لفهم معنى غيره ولا تحتمل تأويلاً.

ب) وألفاظ ظنية الدلالة على المعنى المراد منها، وهي اللفظ الذي يحتمل أكثر من معنى ويحتمل أن يؤول ويصرف إلى معنى آخر، وفي هذا القسم مجال للاجتهاد في فهم النصوص.

ج) وتنقسم الألفاظ إلى واضحة وغير واضحة، والواقع يشمل الظاهر، والنص، والمفسر، والمحكم. وغير الواضح يشمل الخفي، والمشكل، والمجمل، والمتشابه.

د) ودلالة اللفظ تارة تكون بصريح العبارة، وهي المنطوق، وتارة بطريق الإشارة وهي المفهوم، وكل ذلك تناوله بالدراسة علم أُصول الفقه

ارجع إلى القائمة...

الاجتهاد الفردي في عهد الرسول (ص)

ويتجلى مما سبق، أن الاجتهاد يمتزج بالنص امتزاجاً عضوياً، بحيث لا يكاد ينفك عنه

وقد سجل القرآن وكتب السنة والسيرة حوادث كثيرة من اجتهادات الرسول نفسه واجتهادات صحابته على عهده (ص). أصاب

المجتهدون في بعضها وأخطؤوا في بعضها الآخر، كما هي طبيعة الاجتهاد التي لا تتغير.

راجع الآيات: الأنفال: 67، 68، التحريم: 1. آل عمران: 127. التوبة: 3. الأحزاب: 37. عبس: 1.

وراجع موقف عمر يوم صلح الحديبية، وحديث الصحيحين: «لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة». وحديث أبي داود وغيره عن الرجلين اللذين سافرا وتيمما ثم وجدا الماء فأعاد أحدهما ولم يُعد الآخر.

وكان الناس على عهد رسول الله يستفتون أهل العلم في نوازلهم فيقتونهم.

ووردت تسمية أربعة عشر من هؤلاء (راجع التراتيب الإدارية ج1 ص 56 – 58).

وذكر الإمام أبو محمد بن حزم في «الإحكام في أصول الأحكام» (ج 5 ص 92 - 94).

أنه لم ترو عن الصحابة الفتوى - في العبادات والأحكام - إلا عن مائة ونيف وثلاثين منهم فقط، من رجل وامرأة، بعد التقصي الشديد وهم بين مكثر منها، ومقل، ومتوسط. فالمكثرون سبعة، ويمكن أن يجمع من فتيا كل واحد منهم سفر ضخم والمتوسطون منهم فيما روي عنهم من الفتيا - رضي الله عنهم - ثلاثة عشر، ويضاف إليهم سبعة آخرون. والباقي منهم مُقلون في الفتيا، لا يُروى عن الواحد منهم إلا المسألة والمسألتان، ونقله الإمام ابن قيم الجوزية في «أعلام الموقعين عن رب العالمين» (ج1 ص 9 - 11)

ارجع إلى القائمة...

وعن اجتهاد القاضي

يقول النبي (ص) في الحديث الصحيح الذي رواه كثير من الصحابة، وأخرجه البخاري ومسلم، وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده عشر مرات: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم ثم أخطأ فله أجر

ارجع إلى القائمة...

الاجتهاد الجماعي فيما لا نص فيه على عهد رسول الله (ص)

وإذا كان هدف الإسلام هو تكوين مجتمع إسلامي - كما سبق القول - والعمل على ضمان استمراره عبر الأجيال والأمم والأقطار، فمن الواضح البين أن يكون للجماعة دور أساسي في هذا الميدان.

وهكذا أنزل الله على سوله - وهو ما يزال في مكة - سورة الشورى، ومدح المؤمنين فيها، بأنَّ ]الشورى: 38[.

وجعل نظام الأسرة قائماً على الائتمار والتشاور، فقال في تحديد أجرة إرضاع الوالدة ولدها: الطلاق: 6

وفي مدة الرضاعة البقرة: 233.

وأمر رسوله في سورة آل عمران بمشاورة أصحابه: آل عمران: 159.

وذكر في سورة النساء أن مع الرسول «أولي أمر» وأمر برد الأمر إلى الرسول وإليهم النساء: 83

وأمر في نفس الصورة بطاعة الله، وطاعة الرسول وأولي الأمر منا فقال: ]النساء: 59[ .

وأخرج ابن عدي والبيهقي في «شعب الإيمان» بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت آل عمران: 159[ قال رسول الله (ص): «أما إن الله ورسوله لغنيان عنها، ولكن جعلها الله رحمة لأمتي، فمن استشار منهم لم يعدم رشداً، ومن تركها لم يعدم غياً».

وقد روت كتب الصحاح والسنن والسيرة كثيراً من أخبار استشارته (ص) لأصحابه، حتى روي عن أبي هريرة قوله: «ما رأيت أحداً قط كان أكثر مشاورة لأصحابه من النبي (ص).

وذكر المحب الطبري في «الرياض النضرة» أن الإسماعيلي أخرج في «معجمه» عن معاذ بن جبل أن النبي (ص) لما بعثه إلى اليمن استشارَ أناساً من أصحابه، فيهم أبو بكر وعمر وعلي، وطلحة والزبير وأسيد بن حضير، فقال أبو بكر: «لولا إنك استشرتنا ما تكلمنا». فقال (ص): «إني فيما لم يوح إلي كأحدكم، فتكلَّم القوم، فتكلم كل إنسان برأيه قال: ما ترى يا معاذ... الحديث.

ولأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص الحنفي (ت 370هـ) في «أحكام القرآن» كلام جيد في آية آل عمران: 159 فقد ذكر قول بعض أهل العلم: «إنما أمره بالمشاورة فيما لم ينص له فيه على شيء بعينه. وإن القائلين بذلك اختلفوا، فمنهم من يقول إنما هو في أمور الدنيا خاصة. وقال آخرون: كان مأموراً بمشاورتهم في أمور الدين التي لا توقيف فيها عن الله تعالى وفي أمور الدنيا مما طريقه الرأي وغالب الظن».

ثم أفاض القول في الاحتجاج للقول الثاني، «وأن مشاروة النبي (ص) كانت فيما لا نص فيه، ولما لم يخص الله تعالى أمر الدين من أمور الدنيا في أمره بالمشاورة، وجب أن يكون فيهما جميعاً، وأن محاربة العدو ومكايدة الحروب هي من أمر الدين، ولا فرق بين اجتهاد الرأي فيه وبين أحكام سائر الحوادث التي لا نصوص فيها» (ج2 ص 48 – 50).

ارجع إلى القائمة...

اهتمام الإسلام بضمان آفاق المستقبل

أخرج الخطيب البغدادي في «رُواة مالك» والطبراني في «الأوسط» وأبو سعيد في «القضاء» وأبو عمر بن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (ج2 ص 59)، عن علي بن أبي طالب قال: «يا رسول الله، الأمر ينزل بنا بعدك، ولم ينزل به القرآن، ولم نسمع منك فيه شيئاً؟ قال: اجمعوا له العابدين - وفي رواية العالمين - من المؤمنين، واجعلوه شورى بينكم، ولا تقضوا فيه برأي واحد» ومع أن ابن عبد البر عقب عليه بأنه لا يعرف له إلا سند واحد فيه راويان ليسا بالقَوِيَيْن وَلا مِمَّن يُحتجّ ولا يُعوَّل عليه، فإن السنة النبوية - كما تقدم - وسنة الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم، قامت على هذا الأساس

ارجع إلى القائمة...

عهد الخلافة الراشدة

فقد أخرج الدارمي والبيهقي والبغوي وأبو عبيد في «كتاب القضاء» عن ميمون ابن مهران قال: «كان أبو بكر الصديق إذا ورد عليه حكم - وفي رواية الخصوم - نظر في كتاب الله تعالى: «فإن وجد فيه ما يقْضِي به قضى به. وإن أعياه ذلك سأل الناس: هل علمتم أن رسول الله (ص) قضى فيه بقضاء؟ فربما قام إليه القوم فيقولون: «قضى فيه بكذا وكذا. فإن لم يجد سنة سنها النبي (ص) جَمَعَ رؤساء الناس واستشارهم. فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به وكذلك كان يفعل عمر».

ونقل القاضي عياض في «المدارك» أن الإمام مالكاً - أثناء كلام - وأن عمر بن الخطاب وعلياً، وعلقمة - خيار الصحابة - كانت ترد عليهم المسائل - وهم خير القرون الذين بعث فيهم النبي (ص) - وكانوا يجمعون أصحاب النبي (ص) ويسألون ثم حينئذ يفتون فيها (ج1 .ص 179 – 180)

" وقال السرخسي في "المبسوط

كان عمر يستشير الصحابة - مع فقهه - حتى كان إذا رفعت إليه حادثة قال: «ادعوا لي علياً، وادعوا زيداً... فكان يستشيرهم، ثم يقضي بما اتفقوا عليه».

واستشارات عمر للصحابة عديدة، ومن أروعها ما ارتآه من عدم قسمة أراضي الشام والعراق على الفاتحين، وقوله لمن استشارهم من المهاجرين والأنصار: أنه يريد أن يشتركوا معه فيما حمل من أمورهم، «فإنني واحد كأحدكم ولست أريد أن تتبعوا هذا الذي هو هواي. معكم من الله كتاب ينطق بالحق، أرأيتم هذه الثغور؟ لا بد لها من رجال يلزمونها، أرأيتم هذه المدن العظام؟ لا بد لها من أن تشحن بالجيوش وإدرار العطاء عليهم...».

وقد كان عمر يظن - وهو يخوض هذه المعركة الفكرية الحامية - أنه ليس في القرآن ما يدل لما ارتآه، ولكن الله ألهمه آية في القرآن، وهي قوله: { 9 : ؛ چ } ]الحشر: 10[ «فكيف نقسمه لهؤلاء وندع من تخلف بعدهم؟».

ومنها استشارته الصحابة في الدخول للشام عندما بلغه أن بها الوباء، ورواية عبد الرحمن بن عوف له الحديث عن رسول الله بعدم دخولها.

وقد كان عمر بن الخطاب قمة في الاجتهاد تتضاءل دونها قمة «الهملايا» ولست أريد هنا أن أتحدث عن اجتهادات عمر. ولكني أريد فقط أن ألفت النظر إلى منهج عمر بن الخطاب في التشريع:

«دراسة متنوعة لفقه عمر وتنظيماته» بقلم الدكتور محمد بلتاجي، مدرس الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم، جامعة القاهرة ص 532، دار الفكر العربي 1390هـ = 1970م.

وقد رجى في تصديرها أن تقدم لقارئها - من خلال فهم عمر بن الخطاب لنصوص الشريعة الإسلامية ومقرراتها العامة - تصوراً موضوعياً وحقيقياً لبعض ما يحتويه التشريع الإسلامي من خصوبة وثراء وإعجاز تجعله مُهيئاً - بصورة لا مثيل لها - لتحقيق مصالح الناس في كل عصر.

وختمها بأنه ليس من المستحيل أن يوجد الرجل العمري الذي تتحقق فيه بعض صفات عمر، وتواتيه ظروفه، فيصلح الله به شأن الأمة، وتستعيد على يديه أمجادها، كما صلحت شؤونها على يد عمر، وما كان إلا رجلاً عربياً من خلق الله! بيد أننا نؤمن بما قاله عمر بن الخطاب: «من أن آخر هذه الأمة لا يصلح إلا بما صلح به أولها».

وقد أثبت - عن طريق الدراسة والبحث - أن عمل عمر على تحقيق مصالح الناس، إنما كان في ضوء التزامه ابتداء - والمسلمين معه - بالنصوص الدينية في القرآن والسنة (ص65).

وقد ذكر من بين مصادره:

عمر بن الخطاب الفقيه المجتهد، للأستاذ الشيخ محمد أحمد السنهوري، محاضرات ألقيت على طلبة الدراسات العليا بكلية الحقوق. جامعة القاهرة، دبلوم الشريعة في العام الجامعي 1962 - 1963.

وهكذا كان عصر الخلافة الراشدة امتداداً طبيعياً للعصر النبوي حيث واصل الصحابة رضوان الله عليهم المسيرة التي يبدأها الرسول (ص) ودربهم ورباهم على السير بها في الطريق الذي حدده الله لها.

واذا كان العهد النبوي تحيطه هالة قداسة الوحي الإلهي وجلال النبوة، فإن الصحابة في عهد الخلافة الراشدة تحملوا بأنفسهم مسؤولية «الإمامة» الدينية و«الخلافة» عن الله في تطبيق المنهج الإلهي، محققين في ميدان الواقع صبغ الحياة الجديدة بالصبغة الإسلامية، مثبتين بذلك صلاحية هذا النظام للتطبيق عملياً في كل زمان ومكان عن طريق الاجتهاد الذي يحتمل الخطأ والصواب، غير محتاجين إلى إمام معصوم!

ولم تكن اجتهاداتهم «البشرية» تحمل صفة القداسة التي يجب على بقية المسلمين اتباعها إلا اذا وقع إجماع الصحابة عليها، فإذ ذاك فقط تصبح بمنزلة ما ورد في القرآن والسنة النبوية، وهو ما عرف عند علماء الأصول بالإجماع وهو المصدر الثالث للتشريع.

أما اجتهاداتهم التي لم يتفقوا عليها، فهي من جهة حجة على أن موضوعاتها ما تزال ميادين فسيحة للاجتهاد في المستقبل، وهي من جهة أخرى، إضافات قيمة للنصوص الشرعية يستطيع المجتهدون أن يستنيروا بها في تفهم روح الشريعة، ومحاولة تحقيق مصالح الناس المتجددة في نطاقها الشرعي

ارجع إلى القائمة...

فقهاء التابعين وتابعيهم

ولم يكن فضل فقهاء الصحابة قاصراً على المساهمة في تنظيم المجتمع الإسلامي والاجتهاد في التوفيق بين مصالحه المستجدة وبين النصوص الشرعية، بل كان من فضلهم أيضاً تكوين جيل من فقهاء التابعين يواصلون بدورهم حمل الأمانة إلى من بعدهم، فكان فقهاء في كل من: المدينة المنورة ومكة المكرمة، واليمن، واليمامة، والكوفة، والبصرة، والشام، وخراسان، ومصر، والقيروان، والأندلس. وأغنى فقهاء هذه الأمصار الثروة الفكرية الإسلامية بعملهم واجتهاداتهم التي جمع بعضها في عدة مجلدات. ويعكف كثير من طلبة الدراسات العليا في مختلف الجامعات الإسلامية على دراسة كثير من جوانب اجتهادات هذه المرحلة - قبل نشأة المذاهب - بل إن بعض هذه الدراسات، قد تم طبعها مثل موسوعة فقه إبراهيم النخعي (ص 158 و867) ضمن سلسلة فقه السلف، فقه اثنين وسبعين فقيهاً، ما بين صحابي، وتابعي، وتابع تابعي عدا الأئمة الأربعة وتابعيهم (جامعة مكة) ارجع إلى القائمة...